规模化养鸽、鸡、鸭和鹅等动物维生素B缺乏症的防控

维生素B缺乏症。维生素B是一族水溶性维生素,包括B1(硫胺素)、B2(核黄素)、B6(吡哆醇、吡哆醛、吡哆胺)、烟酸、泛酸、生物素(维生素H)、叶酸(维生素M)、胆碱等。反刍动物出生后从8日龄开始,瘤胃微生物便逐渐发育,到2月龄时可合成相当数量的B族维生素,通过胃肠道的消化吸收可有效地被宿主利用。单胃动物肠道也可合成大量的B族维生素,但主要在后段肠道合成,吸收较少。因此,家禽、猪和其他单胃动物对日粮中B族维生素的依赖程度比反刍动物大得多。而马属动物由于大肠体积大,虽然吸收较差,但也可满足绝大部分的需要。家兔、大鼠等动物有食粪的习惯,可更多利用肠道合成的维生素。传统观点认为,瘤胃发育完全的反刍动物缺乏任何一种B族维生素都不会引起危害,天然饲料中存在的维生素加上瘤胃微生物合成的维生素完全可满足其对B族维生素的需要量。然而,在特定条件下(如应激、高产),反刍动物日粮中也需要添加维生素,特别是硫胺素和烟酸。

一、维生素B1缺乏症。

维生素B1缺乏症是由于体内硫胺素缺乏或不足所引起的一种以神经机能障碍为主要特征的营养代谢病。本病多见于禽类、犊牛以及羔羊等幼畜,偶尔见于猪、牛、羊、马和兔等。人医则称“脚气病”。

(一)病因。维生素B1又称硫胺素,广泛存在于植物性饲料中,谷物、米糠、麦麸、青绿饲料及酵母中含量丰富。本病的发生主要是由于长期饲喂缺乏维生素B1的饲料,体内硫胺素合成障碍或某些因素影响其吸收和利用。

反刍动物的瘤胃、马的盲肠和其他动物的大肠微生物能合成硫胺素,但除猪以外,动物体内不能贮存,必须经常由日粮供给。饲喂低纤维高糖饲料或蛋白质饲料严重缺乏,可使大肠微生物区系紊乱,硫胺素合成障碍,容易发病。此外,幼龄动物尤其是犊牛于16周龄前,瘤胃还不具备合成能力,仍需从母乳或饲料中摄取。

日粮中含有抗维生素B1物质,如马、牛采食羊齿类植物(蕨菜、问荆或木贼)过多,用过量生鱼饲喂猫、犬及貂等动物,因其中含有大量硫胺酶,可使硫胺素受到破坏。另外,长期大量应用抗生素等,可抑制体内细菌合成维生素B1。

动物患慢性胃肠病,长期腹泻,或患有高热等消耗性疾病时,维生素B1吸收减少而消耗增多,可继发硫胺素缺乏。动物的应激、母畜泌乳和妊娠及幼畜生长发育阶段,机体对硫胺素的需要量增加,也容易发生相对性供给不足或缺乏。幼龄动物,主要是由于初乳或母乳以及代乳品中维生素B1含量不足或缺乏。另外,饲料中添加吡啶硫胺素可阻断硫 胺素向脑的转运,抑制硫胺素的焦磷酸化,使之很快从尿中排出而引起硫胺素缺乏。

(二)发病机理。维生素B1是体内多种酶系统的辅酶,能促进氧化过程,调节糖代谢,对促进生长发育、维持正常代谢、保持神经和消化机能的正常具有重要意义。维生素B1在细胞内的功能主要是通过辅酸酶实现的。肝脏中的硫胺素在ATP存在时,经酶催化形成具有代谢活性的焦磷酸硫胺素(TPP),参与糖代谢,催化a-酮戊二酸和丙酮酸氧化脱羧基作用。 葡萄糖是脑和神经系统的主要能源。当维生素B1缺乏时,a-酮戊二酸氧化脱羧障碍,中间产物丙酮酸和乳酸分解受阻而在组织内大量蓄积,加上能量供应不足,对脑和中枢神经系统产生毒害作用,严重时引起皮质坏死而呈现痉挛、抽搐、麻痹等神经症状。糖代谢障碍进而影响脂类代谢,维生素B1缺乏时脂质合成减少,髓鞘完整性破坏,导致中枢和外周神经系统损害,引起多发性神经炎。 维生素B1能促进乙酰胆碱合成,抑制胆碱酯酶对乙酰胆碱的分解。当维生素B1缺乏时,乙酰胆碱合成减少,同时胆碱酯酶活性增高,导致乙酰胆碱分解加快,胆碱能神经兴奋传导障碍,胃肠蠕动缓慢,消化液分泌减少,引起消化不良。维生素B1缺乏,细胞呼吸障碍,ATP合成减少,能量供应不足,心肌弛缓,引起心功能不全或心力衰竭,骨骼肌紧张性减退,甚至萎缩。

(三)临床症状。维生素B1缺乏的主要症状为食欲降低、生长受阻、多发性神经炎等,但因动物品种不同而有一定差异。

1.反刍动物。主要发生于犊牛和羔羊,表现为食欲下降、运动失调、不能站立、严重腹泻、脱水。因脑灰质软化(大脑皮质坏死)主要表现神经症状,如易兴奋、痉挛、四肢抽搐呈惊厥状、倒地后牙关紧闭、眼球震颤、角弓反张。严重者呈强直性痉挛,在12~72h昏迷死亡。2.禽。雏鸡日粮中硫胺素缺乏1周即可出现明显症状。表现厌食,消瘦,消化障碍,角弓反张,头向后仰呈“观星状”。同时进行性肌麻痹症状比较典型,开始发生于趾部屈肌,继而波及腿、翅和颈部伸肌,以致双腿不能站立,双腿挛缩于腹下,躯体压在腿上。鸡冠常呈蓝紫色,后期出现强直性痉挛,一般1~2周后衰竭死亡。

3.猪。表现严重的消化不良(呕吐、腹泻),体重降低,心脏衰弱,呼吸困难,黏膜发绀。步态不稳或跛行,严重时肌肉萎缩引起瘫痪。有些病例体温下降,突然死亡。

4.马。摄食蕨类或问荆类植物可引起维生素B1缺乏。表现衰弱乏力,食欲降低,体重下降,采食、吞咽困难,知觉过敏,心脏衰弱,脉搏疾速且节律不齐,共济失调,不能站立。严重时发生阵发性惊厥,后期昏迷死亡。

5.犬、猫及貂。病初食欲不振,呕吐,发生胃肠炎和胃肠弛缓时,病情很快恶化而消瘦;体温正常或稍低;贫血,心脏肥大并有缩期杂音、动脉压降低以及水肿等心血管系统功能不全的症状;然后出现中枢神经和外周神经的炎症,导致运动机能障碍,肌纤维震颤,个别肌群麻痹,最后全身麻痹,躺卧,头向后仰,直至死亡。

6.家兔。肌肉松弛,共济失调,麻痹,抽搐,昏迷而死亡。与其他动物不同的是家兔不出现厌食。

(四)临床病理学。维生素B1缺乏时,血液中硫胺素含量明显降低。一般认为,血液中硫胺素主要在红细胞中,血清中很少,测定全血、红细胞、白细胞中硫胺素的含量均能较好反映硫胺素的营养状况。血液中丙酮酸(从20~30μg/L升高至60~80μg/L)和乳酸含量明显增加。另外,测定红细胞中转酮酶活性(活性系数)是目前评价硫胺素营养状况的最佳指标,该法具有简便易行、特异性强、灵敏度高等特点。即在加硫胺素焦磷酸(TPP)之前、之后,分别测定转酮酶活性,加入TPP后,酶活性增加越多,说明硫胺素缺乏越严重。人的判定指标为:加入TPP后酶活性增加0~14%,硫胺素营养良好;15%~24%为临界缺乏;大于25%为严重缺乏。脑脊液检测,见有细胞成分,其数量由(0~3)×102/L个增加到(25~100)×1012/L。

(五)诊断。根据病史及临床症状(多发性神经炎、角弓反张等),结合病理解剖变化(心肌弛缓、肌肉萎缩、大脑典型坏死病灶等)可初步诊断。血浆和尿液中丙酮酸、乳酸含量增高,硫胺素和辅酶含量降低等可作为辅助诊断的依据。改善饲养管理,调整日粮组成,提供富含维生素B1的全价饲料,如优质青草、发芽谷物、麸皮、米糠或饲用酵母等;犬、猫应增加肝、乳、肉的供给;幼龄动物给予足量的全奶或酸奶,也可在日粮中补加硫胺素,剂量为5~10mg/kg,或按每千克体重30~60μg计算。

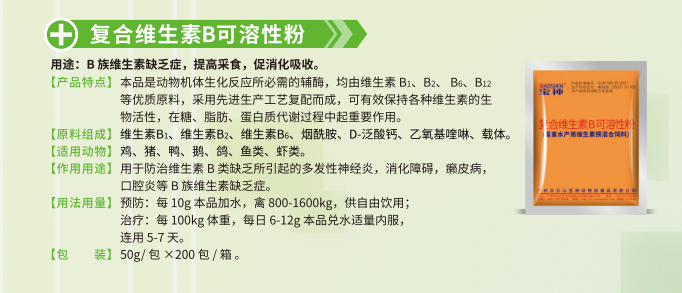

(六)防治。病畜肌肉或静脉注射维生素B1制剂,疗效显著。盐酸硫胺素注射液,剂量为每千克体重0.25~0.5mg。丙酸硫胺注射液,马、牛0.1~0.5g,猪、羊25~50mg,犬、猫及貂5~20mg。呋喃硫胺注射液,马、牛0.1~0.2g,猪、羊10~30mg,禽0.2~2mg。如能配合应用其他B族维生素,效果更好。但因维生素B1代谢较快,应每隔3h给药一次,连用3~4d,有显著效果。预防本病主要是加强饲养管理,饲喂富含硫胺素的日粮,根据动物的生理需要及时在日粮中添加或补充硫胺素。

二、维生素B2缺乏症

维生素B2缺乏症是由于动物体内维生素B2不足或缺乏所致的以生长缓慢、皮炎、肢麻痹(禽)、胃肠道及眼损伤为主要特征的营养代谢性疾病。多发于猪和禽类,偶见于反刍动物和野生动物。维生素B2又称核黄素,广泛存在于酵母、干草、麦类、大豆及青绿饲料中,胃肠道微生物能大量合成,特别是反刍动物不需在饲料中添加。在自然条件下,维生素B2缺乏症不多见。发病与以下因素有关。①长期饲喂维生素B2贫乏的日粮或过度煮熟的饲料,母乳中核黄素含量不足。②动物患胃肠、肝、胰等疾病,维生素B2的吸收、转化、利用障碍。③长期、大量地使用抗生素或其他抑菌药物,也会造成维生素B2内源性生物合成受阻。④应激、妊娠或哺乳母畜,体内代谢旺盛;幼龄动物生长发育过于快速,维生素

(一)病因。B2的消耗增多,均会增加核黄素的需要量,若不补充,容易造成缺乏。

(二)发病机理。食物中的核黄素主要以非共价键形式与黄素酶蛋白结合,在胃酸的作用下即可游离出来;而少部分以共价键形式存在,形成黄素酶,后者在蛋白水解酶的作用下游离出黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)。FAD在FAD焦磷酸酶的作用下生成FMN,FMN又在碱性磷酸酶(这两种酶均存在于肠道黏膜刷状缘上皮细胞中)作用下生成核黄素而被吸收。核黄素主要以辅酶(特别是FAD)形式存在于动物体内,血液中有一半的辅酶是与清蛋白和球蛋白结合存在的。FAD和FMN是体内多种酶的辅基(酶),与酶蛋白一起形成黄素蛋白,参与一系列重要的生化反应,催化蛋白质、脂肪、糖的代谢,促进氧化还原过程,并对中枢神经系统营养、毛细血管的机能活动具有重要影响。此外,核黄素在体内还具有促进维生素C的生物合成、维持红细胞的正常功能和寿命、参与生物膜的抗氧化作用、影响体内贮存铁的利用等生物学功能,因此,维生素B2缺乏时可引起一系列的病理变化。

(三)临床症状。 病畜主要表现眼、皮肤和神经系统的变化。初期一般呈现精神不振,食欲减退,生长发育缓慢,体重降低;皮肤增厚、脱屑、皮炎,被皮粗糙,局部脱毛;眼流泪,结膜和角膜发炎;外周和中枢神经系统髓鞘退化,动物出现共济失调、痉挛、麻痹、瘫痪等神经症状。同时由于胃肠黏膜受损,表现消化不良、呕吐、腹泻、脱水。成年反刍动物因瘤胃微生物能合成大量核黄素,通常情况下不会发生缺乏。幼龄反刍动物瘤胃微生物区系尚未形成,需要从日粮中摄入,否则会出现缺乏。犊牛表现口角、唇、颊、舌黏膜充血发炎,流涎,流泪,脱毛,腹泻,食欲降低,生长发育缓慢,有时呈现全身性痉挛等神经症状。妊娠母猪流产、早产或不孕,所产仔猪孱弱,皮肤秃毛,皮炎,结膜炎,腹泻,前肢往往水肿变形,步态不稳,多卧地不起。幼龄猪生长缓慢,皮肤粗糙呈鳞状脱屑或脂溢性皮炎,被毛脱落,白内障,步态僵硬,严重者四肢轻瘫。雏鸡衰弱,生长迟滞,消化不良,多呆立不动;驱赶时共济失调,借助展翅以维持体躯平衡;腿肌萎缩,行走困难,多以跗关节着地而行,爪内曲,呈“曲爪麻痹症”。严重缺乏时,臂神经和坐骨神经肿大,神经髓鞘退化。产蛋鸡种蛋孵化率降低;胚胎发育不全,水肿,羽毛发育受损,出现“结节状绒毛”。马表现急性卡他性结膜炎,羞明,流泪,视网膜和晶状体混浊,视力障碍。犬表现后肢、腹部发生鳞屑性皮炎,贫血,肌肉无力,眼有脓性分泌物,有的突发虚脱。妊娠母犬胎儿发育异常,出现先天性畸形,如并指(趾)、短肢、腭裂等。猫食欲降低,体重减轻,头部被毛脱落,有时出现白内障。

(四)诊断。根据病史和临床症状,结合病理解剖变化(皮肤病变,角膜混浊,实质器官营养不良,外周神经、脑神经细胞脱髓鞘,重症病雏坐骨和臂神经显著增粗)即可初步诊断。血液和尿液维生素B2含量降低,红细胞维生素B2水平低于0.0399μmol/L,有助于本病的诊断。红细胞谷胱甘肽还原酶(EGR)活性和红细胞谷胱甘肽还原酶活性系数(EG-RAC)测定是目前评价核黄素营养状况的良好指标。同时本病应注意与狂犬病、马立克氏病、维生素A、维生素B、维生素B。缺乏症相鉴别。首先应调整日粮组成,增加富含核黄素的饲料,如全乳、脱脂乳、肉粉、鱼粉、苜蓿、三叶草及酵母等,或给予复合维生素添加剂,特别要注意对幼畜、种畜的增补。

(五)防治。病畜主要应用维生素B2制剂治疗,维生素B2注射液,每千克体重0.1~0.2mg,皮下或肌肉注射,7~10d为一个疗程;或复合维生素B制剂,马、牛10~20ml,猪、羊2~6ml,每日1~2次。也可内服核黄素或混于饲料中饲喂,犊牛30~50mg,猪50~70mg,仔猪5~6mg,雏禽1~2mg,连用8~15d。亦可给予饲用酵母,仔猪10~20g,口服,每日2次,连用7~15d。预防本病的关键是保证日粮含有能满足机体生理需要的富含维生素B2的饲料,如青绿饲料、谷类籽实、酵母以及乳制品等。动物对核黄素的需要量一般在1~4mg/kg之间,必要时可补给复合维生素B饲料添加剂。饲料宜生喂,不宜过度煮熟,以免维生素B2被破坏。

三、维生素B6缺乏症

维生素B6缺乏症是由于动物体内维生素B6缺乏或不足所致的以生长受阻、皮炎、癫痫样抽搐、贫血为特征的一种营养代谢疾病。全价日粮中维生素B6一般能满足动物的需要,很少发生单纯性维生素B6缺乏症。临床上见于幼龄反刍动物、猪和幼禽。

(一)病因。维生素B6包括吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺,三者在动物体内的生物活性相同,参与体内氨基酸及其他几种含氮化合物的约100种反应,其功能涉及糖异生作用、脂质代谢、神经系功能、核酸代谢、免疫系统及激素的调节。盐酸吡哆醇是常用的药物形式。

动物日粮(如动物性饲料、青绿饲料、谷物及加工的副产品等)中通常含有足够的维生素B6,成年反刍动物瘤胃微生物能合成足够的维生素B6满足需要。造成缺乏的原因主要是饲料加工、精炼、蒸煮及低温贮藏等破坏了维生素B6,也见于日粮中含有维生素B6颉颃剂和抗代谢产物,如巯基化合物、氨基脲、羟胺、亚麻饼中的亚麻素等。另外,动物对维生素B6的需要量随日粮蛋白质水平的增加而增加,日粮中氨基酸不平衡(如色氨酸、蛋氨酸过高)也会增加维生素B6的需要量。

(二)临床症状。猪主要表现食欲降低,小红细胞性低色素性贫血,癫痫样抽搐,共济失调,呕吐,腹痛,被毛粗乱,皮肤结痂,眼睛周围有黄色分泌物,视力减弱,胸、腹下及眼周发炎。病理变化为皮下水肿,脂肪肝,外周神经脱髓鞘。

雏鸡表现食欲下降,生长缓慢,痉挛等。产蛋鸡产蛋率和孵化率均下降,羽毛发育受阻,痉挛,跛行。幼龄反刍动物出现食欲降低,腹泻,抽搐。病理变化为外周神经脱髓鞘,贲门上部出血。家兔表现耳部皮肤鳞片化,口鼻周围发炎,脱毛,痉挛,四肢疼痛,最后瘫痪。

(三)防治。肌肉注射维生素B6或复合维生素B均有良好的效果。也可在日粮中添加维生素B6。各种动物的需要量为:雏鸡6.2~8.2mg/kg,蛋鸡和肉鸡4.5mg/kg,猪3mg/kg。

四、维生素B12缺乏症

维生素B12又称氰钴胺(或钴胺素),其缺乏症主要是由于体内维生素B12(或钴)缺乏或不足所引起的以物质代谢紊乱、生长发育受阻、造血机能及繁殖机能障碍等为特征的疾病。本病多呈地区流行性,缺钴地区发病率较高。动物中以猪、禽和犊牛较多发,其他畜禽极为少见。维生素B12是促红细胞生成因子,具有抗贫血作用。维生素B12在动物蛋白中含量丰富,其中以肝脏中含量最丰富,其次是肾脏、心脏、鱼粉;植物性饲料中几乎不含维生素B12。反刍动物的瘤胃和大肠内微生物能利用钴合成维生素B12。家禽体内合成维生素B12能力有限,加之以植物性饲料为主,因此最易产生维生素B12缺乏。

(一)病因。本病发生于外源性缺乏和(或)内源性生物合成障碍。造成体内维生素B12缺乏的原因有:①长期使用植物性饲料和维生素B12含量低的代用奶;②饲料中钴、蛋氨酸或可消化蛋白缺乏,或长期大量使用广谱抗生素,使胃肠道微生物区系受到抑制或破坏,体内维生素B12生物合成明显下降;③患慢性胃肠疾病,胃黏膜壁细胞内因子(IF一种胃黏蛋白)分泌减少,影响维生素B12的吸收和利用;④幼龄动物体内合成的维生素B12尚不能满足需要,有赖于从母乳中摄取,母乳不足或维生素B12含量低下,极易引起缺乏症。

(二)发病机理。 饲料中维生素B12是以钴胺形式与蛋白结合而存在。随饲料摄入的维生素B12在胃内与胃黏蛋白(内因子-IF)结合,经小肠黏膜细胞吸收,进入肝脏转化为具有高度代谢活性的含钴辅酶(甲基钴胺)而参与氨基酸、胆碱、核酸的生物合成,并对造血、内分泌、神经系统和肝脏机能具有重大的影响。体内维生素B12缺乏,糖、蛋白质、脂肪的中间代谢严重障碍。由于N5-甲基四氢叶酸不能被利用,阻碍了胸腺嘧啶的合成,致使脱氧核糖核酸(DNA)合成障碍,使红细胞发育受阻,引起巨幼红细胞性贫血和白细胞减少症。由于丙酮分解代谢障碍,脂肪代谢失调,阻碍髓鞘形成而导致神经系统损害。

(三)临床症状。动物一般表现食欲减退,生长缓慢,发育不良,可视黏膜苍白,皮肤湿疹,神经兴奋性增高,触觉敏感,共济失调,易继发肺炎、胃肠炎等。因动物品种不同临床症状有一定差异。猪表现食欲降低或废绝,生长缓慢,饲料转换率下降,皮肤粗糙,背部有湿疹样皮炎;逐渐出现消瘦、黏膜苍白等贫血症状,红细胞数及血红蛋白含量降低;消化不良,异嗜,腹泻,对应激敏感;运动障碍,后躯麻痹,卧地不起,多有肺炎等继发性感染。母猪缺乏时,产仔数明显减少,仔猪活力减弱,易发生流产、死胎、胎儿发育不全、畸形。 牛表现异嗜,营养不良,衰弱乏力,可视黏膜苍白,产奶量明显下降。犊牛食欲降低,生长缓慢,黏膜苍白,皮肤、被毛粗糙,肌肉弛缓无力,共济失调。禽一般以笼养鸡发病较多,雏鸡表现食欲降低,生长发育缓慢,贫血,脂肪肝,死亡率增加。成年鸡产蛋量下降,孵化率降低,胚胎发育不良,往往在孵化17d左右因畸形而死亡,孵出的雏鸡弱小且多呈畸形。根据病史、饲料分析(钴和维生素B12含量不足)、临床症状(黏膜苍白、皮疹、消化不良),结合病理解剖变化(消瘦、肝脏变性)以及实验室检测(巨细胞性贫血,血液及肝脏维生素B12、钴含量降低,尿中甲基丙二酸浓度显著升高)进行综合分析。同时应注意与泛酸、叶酸和钴缺乏症以及幼畜营养不良相鉴别。

(四)诊断。调整日粮组成,供给富含维生素B12的饲料,如全乳、脱脂乳、鱼粉、肉粉、大豆副产品等,亦可补加氯化钴等钴化合物。

(五)防治。维生素B12(氰钴胺)注射液对病畜有良好的治疗效果,剂量为马1~2mg,猪、羊0.3~0.4mg,犬100μg,鸡2~4μg,仔猪20~30μg,每日或隔日肌肉注射一次。对贫血严重的病畜,可应用抗贫血素,如葡聚糖铁钴注射液、叶酸或维生素C制剂。胃肠疾病引起维生素B12缺乏的病畜,应调整胃肠消化机能,治疗原发性疾病。根据动物品种和生产阶段不同,保证日粮中充足的维生素B12和微量元素钴是预防本病发生的关键。猪和鸡日粮中维生素B12含量分别为15~20μg/kg和12μg/kg即可满足需要。对缺钴地区的牧场,应施用矿物性肥料,如硫酸钴1~5kg/hm2。

(参考文献略)